郭松龄

闹革命,做军阀?

辛亥革命与军阀混战像一对兄弟,在20世纪初相继诞生在中国这块土地上,让这里的乱世名单又有了新的填补。都说“乱世出英雄”,而乱世与英雄却也最易被误判。在这段开启了中国“革命”历史的乱世,就出了不少至今还备受争议的大英雄。比起他们,我们要讲的这位郭松龄,算是个小人物,可这位军人每一步“革命”的脚步,都印在历史伸过来的台阶上——顺着他的脚印,我们或许能摸索到这段乱世“革命史”的些许轮……

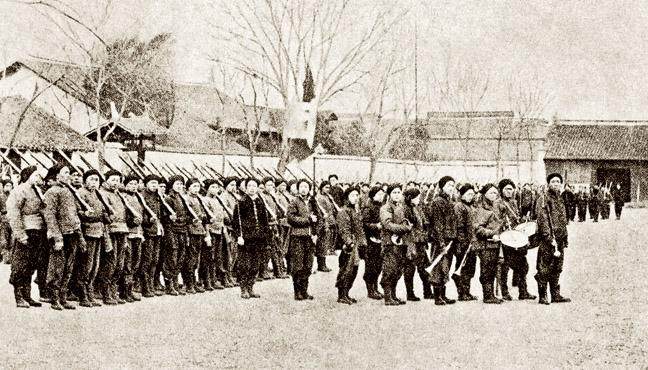

在“尚武”时代里成长

郭松龄,1883年生于沈阳一个叫渔樵村的地方,父亲是走村串镇的塾师,家境清贫。假如郭松龄不是生在19世纪末的中国东北,或许他的人生轨迹就会像普通人一样,子承父业当教书匠,可能的话掺和一下科举,期待一朝中举衣锦还乡。然而,他生逢乱世——19世纪末20世纪初的甲午战争、日俄战争,不但将大清国更深地砸入半殖民地国家的深渊,更直接地将中国东北置于帝国主义的侵辱之下。郭松龄中断了他在私塾的学业,这可能是由于日俄的炮火令东北大地上“容不下一张平静的书桌”,更有可能的是,满清的积弱、民众的苦难坚定了他从军习武、保家卫国的决心。光绪31年(1905年),郭松龄投身于奉天陆军速成学堂,在那里开始了他一生的戎马生涯。

其时,投身军校,对于有志于驱逐列强、报国兴邦的青年来说,是比较常见的人生选择。清末几十年来惨痛的遭遇刺激了紫禁城里的满清贵族们,垂垂老矣的慈禧老佛爷下定决心搞新政,而新政之首便是重整军备,为大清保驾护航。1902年,袁世凯建北洋行营将弁学堂,拉开了兴办军校、培养新式军事人才的序幕。1903年,清政府又专门颁布文件规范和鼓励新式军事教育,神州大地便掀起了大办军校的狂潮。据统计,新政前后至清政府覆亡,全国建有军事学堂60余所,培养学生万余人。至民国初年,全国尚在续办的大小军事学堂仍有27所。

根据中央文件精神,各地政府规定,遇有兵将岗位空缺,军事学堂毕业之学员先为录用。而且从军待遇也十分优厚:1911年,广东地区商店店员年平均薪水为36元,手工业工人约60元,而一个新军士兵衣食住行不花钱,年收入可达66元到144元。一个新军排长年薪高达312元左右。广西陆军最低级的陆军小学学员除吃住外,每月津贴超过了当地农民和手工业工人的平均月薪。实在的物质条件,也着实吸引了广大社会青年投身行伍。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。