卢作孚

一代船王的未竟试验

标签: 风云人物

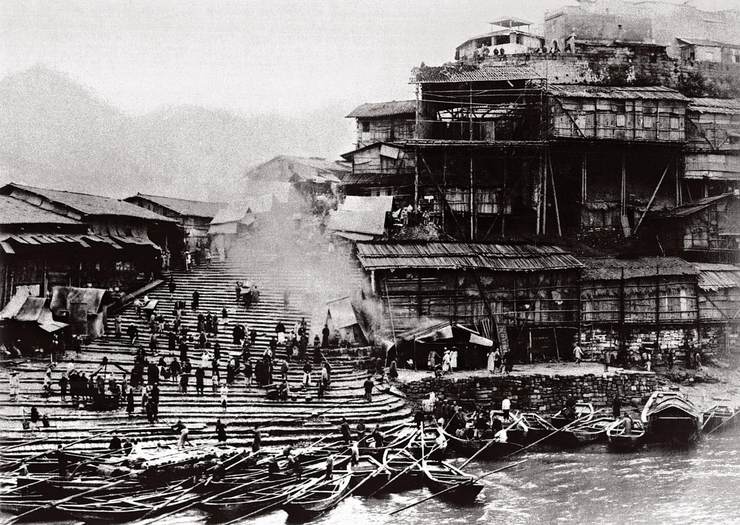

宜昌大撤退的终点——1944年的重庆朝天门码头 供图/重庆出版社

宜昌大撤退——“中国实业上的敦刻尔克 ”

1938年9月,入川门户宜昌。

离长江上游枯水期只剩40天,沿江至少堆积了9万吨以上物资,已装箱的只有极少数,绝大多数无遮无盖、赤裸裸地杂乱堆放在江边的荒地上,互相挤压,日晒雨打,有些都已生锈。其中有汽油、炸弹、炸药等军用物资,据说还有故宫文物。不夸张地说,这里几乎集中了中国兵器工业、航空工业、各类机器工业和轻工业的生命,是国家仅存的一点元气。滞留宜昌、等待入川的人员和难民则至少在3万人以上。“种种方音如鼎沸,俱言上水苦无船”,叶圣陶曾在宜昌等船7天,这两句诗就是当时的写照。

当卢作孚赶到宜昌时,看到各轮船公司从大门口到每个办公室,挤满了办交涉的人,工作人员都在忙着交涉,根本没有时间办业务。政要及各界名人为公为私的函电也不断飞向卢作孚,希望能帮助安排入川。面对这团乱麻,这个小个子、穿麻布服的四川人出乎意料的镇定,他坚决而有礼貌地让所有人回去,然后到江边查看物资和轮船的实际情况,再召集公司人员彻夜开会,商讨紧急运输的方案。

当时,民生公司可调用的轮船只有24艘,要将9万吨物资在40天内全部运往重庆,几乎没有可能。算上物资和人员在一起,这相当于民生公司1936年整整一年的总运量。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。