泉州海外交通史博物馆

宛如一艘远航归来、停靠港湾的双桅帆船矗立在东湖之畔,它,就是造型别具一格的泉州海外交通史博物馆。

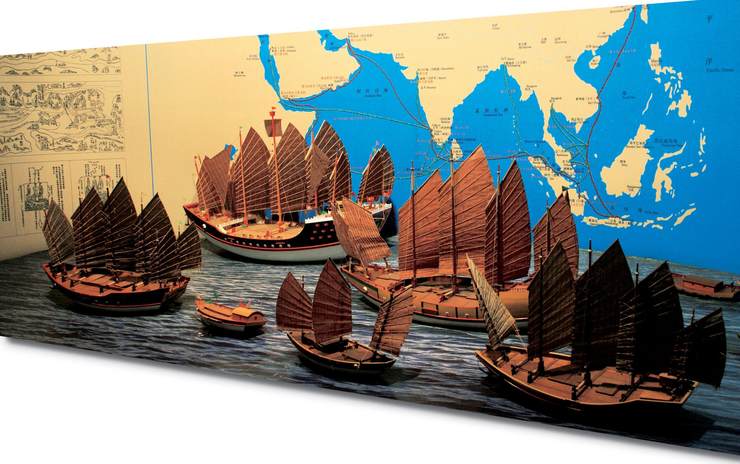

位居东海之滨的福建人,早在春秋战国时期即善于造舟,从而广泛进行海事活动。泉州的海上对外贸易,起源于南朝,发展于唐朝,至宋则空前繁荣,泉州这个古时的刺桐港,甚至被马可·波罗誉为“东方第一大港”。与东方第一大港之名相匹配的赞誉还有一个,即“海上丝绸之路的起点”。12至14世纪,作为世界性经济文化重心的泉州的荣耀,而今可以在海外交通史博物馆里找到见证。

宋代古船:每岁造舟通异域

1997年,电影巨作《泰坦尼克号》轰动了全球。熟稔这个凄美爱情故事的人,一定还记得,庞大的邮轮在被冰山切开船底后,锅炉工从快速降下的一个个水密门下的缝隙中逃生的紧张时刻。多达5个水密隔舱的泰坦尼克,没能逃脱沉没的结局,但水密隔舱作为造船史上的一个经典发明,仍被视做大型舰船安全的守护神,一直沿用到今天。

可能大家没有想到,大工业时代的轮船上应用的水密隔舱技术,竟可以在泉州海外交通史博物馆设在泉州开元寺内的古船陈列馆中找到原型。这艘1974年在泉州后渚港出土的海船,建造于南宋末年,至今已七百余年,当时人类还处于工业革命之前漫长的中古时代。然而当人们从陈列馆二层回廊俯瞰静置于厅中的古老船舱时,却可以清晰地看见12道隔舱板将整个船舱分为13个水密隔舱。万一遭遇意外事故、船底受到破坏进水时,由于水密隔舱之间严密的分隔,使水不会由破损的舱体漫延至整个船舱。这样就使船不至于在受创后马上沉没,为采取抢救措施赢得了时间。

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。