河姆渡:告别野生

农业篇

文章出自:中华遗产 2009年第10期 作者: 赵志军 贝云

1973年的初夏,浙江省余姚县罗江公社东方红大队决定建造一座防洪抗旱的抽水站。队员们在姚江边开挖的时候绝没有想到,他们洞穿的是历史长河的河床,从中喷涌而出的不是浑浊的泥水,而是蕴藏了六七千年之久的文明陈酿。它就是分布面积达4万平方米的河姆渡遗址。

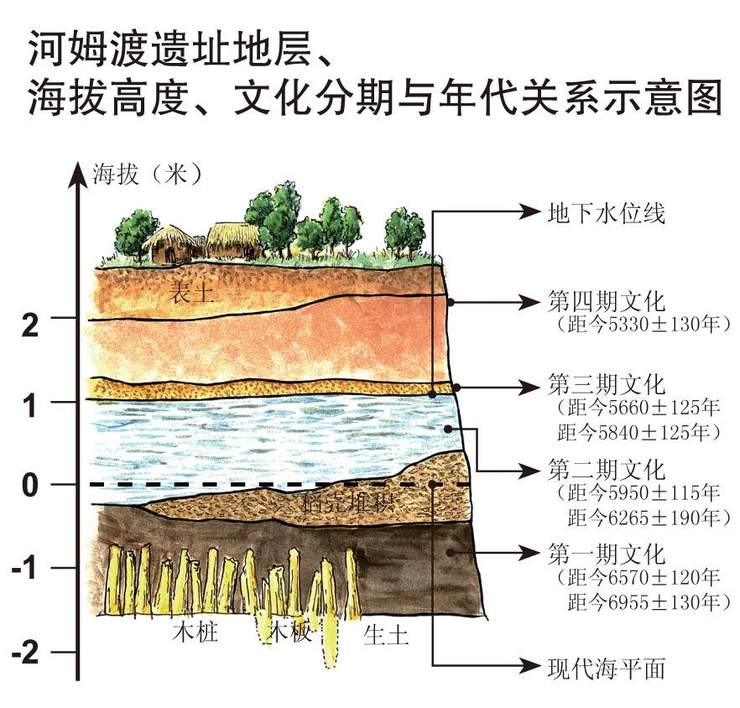

河姆渡遗址经过两次发掘,其丰富的文化内涵轰动了国内外学术界,最具有里程碑意义的是,人们在这里找到了世界水稻的原产地。在这里,出土了很多有关稻作农业的直接证据:大多数探方的第四文化层上部(即第一期文化中)发现了棕褐色“夹心饼干”式的有机质堆积,细分之下,它多达十多层,其主要成分就是植物遗存,包括水稻茎叶、稻谷粒、秕谷、谷壳等大量的古代水稻遗存。据碳-14年代测定,这些水稻遗存距今已经有将近7000年之久。而当时在世界其他地方,还从来没有发现过年代这么久远的稻类遗存,河姆渡为中国赢得了“水稻起源故乡”的称号。

令参观过河姆渡发掘现场的专家们都忘不了的是,很多遗物刚出土的时候面貌几乎完好如初。稻谷、稻杆、稻叶、谷壳、芦苇、绳子……色泽新鲜,让人难以相信它们是数千年前的物品。特别是水稻遗存,有的谷壳连表面的隆脉和稃毛都鲜艳清晰,还有稻杆与稻穗连在一起的整株水稻,鲜活得好像昨天才被人收获回来一样。后来的农业史专家都应该感谢河姆渡遗址的地理位置、自然环境和地下水环境,是它们联合促成的合适条件,才使得这些遗存好像进入了“远古信息保险箱”一样被完好地保存。

在河姆渡被发现之前,在讨论稻作农业起源地时,世界上有很多种声音,有人认为是东南亚、有人猜测是南亚,也有人主张是中国。而河姆渡保存完好的水稻实物的大量出土,结束了这一长久的争论。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。