探寻麻将的DNA

《红楼梦》第四十七回中写了一次游戏,记述十分详细:贾母命人请了薛姨妈等人来,待薛姨妈进来后,贾母忙让坐,又笑道:“咱们斗牌罢?”于是,贾母、薛姨妈、王夫人、凤姐等四人,并叫了鸳鸯来坐在贾母下首帮着看牌,开始斗牌。她们 “铺下红毡,洗牌揭幺,五人起牌”。“斗了一回,鸳鸯见贾母的牌已十严,只等一张二饼,便递了暗号与凤姐儿。凤姐儿正该发牌,便故意踌躇了半晌,笑道:‘我这一张牌定在姨妈手里扣着呢。我若不发这一张,再顶不下来的。’薛姨妈道:‘我手里并没有你的牌。’凤姐儿道:‘我回来是要查的。’薛姨妈道:‘你只管查。你且发下来,我瞧瞧是张什么。’凤姐儿便送在薛姨妈跟前。薛姨妈一看是个二饼,便笑道:‘我倒不稀罕他,只怕老太太满了。’凤姐儿听了,忙笑道:‘我发错了。’贾母笑的已掷下牌来,说:‘你敢拿回去!谁叫你错的不成?’”这种游戏的结果是胜者赢钱,负者输钱。由于引入了金钱、财物的因素,游戏就变得十分富有刺激性,它能够激起人们强烈的兴趣,并从中得到极大的满足和愉悦。那么,这究竟是怎样的一种游戏呢?有人根据玩法推测说:“可能是古代的扑克牌。”其实这是对这种游戏的一种误读。一些文化学者经过仔细研究后认为,这种游戏叫“默和牌”。所谓的“默和牌”是一种纸制的牌,它是现代麻将的前身。这时,也许有人就会问了,纸制的“默和”牌和骨制的现代麻将牌之间怎么能扯上关系呢?要弄清楚这个问题,人们恐怕要从麻将的起源和发展脉络方面寻求答案了。

俗语道: “十亿人民九亿麻,还有一亿在观察。”由此观之,麻将在中国俨然成为了一种流行最广、影响至深的活动。然而,作为人们喜闻乐见的游戏形式,关于麻将的历史起源和演进问题在史书中的记载却过于零碎甚至语焉不详。即使是在今天,有关麻将文化的研究成果一样乏善可陈,致使麻将的历史演进过程依然扑朔迷离。那么,麻将究竟始自何时,又是如何演进的呢?上海社会科学院文学研究所研究员蔡丰明从琐碎的史料记载中,经过多年的潜心研究和考证之后认为:“现代麻将起源于古代的一种称为‘六博’的游戏,但从‘六博’到‘麻将’的演进是经历了一个十分漫长的历史过程。从根本上来说,现代麻将游戏的最终定型,是在相继吸收了包括六博、叶子戏、马吊牌、默和牌等古老游戏的诸多元素之后逐渐发展起来的。今天,我们仍然可以透过史书中关于那些古老游戏的形态和规则的描述,来寻找到现代麻将的影子……”

六博:滋生游戏中的骰子

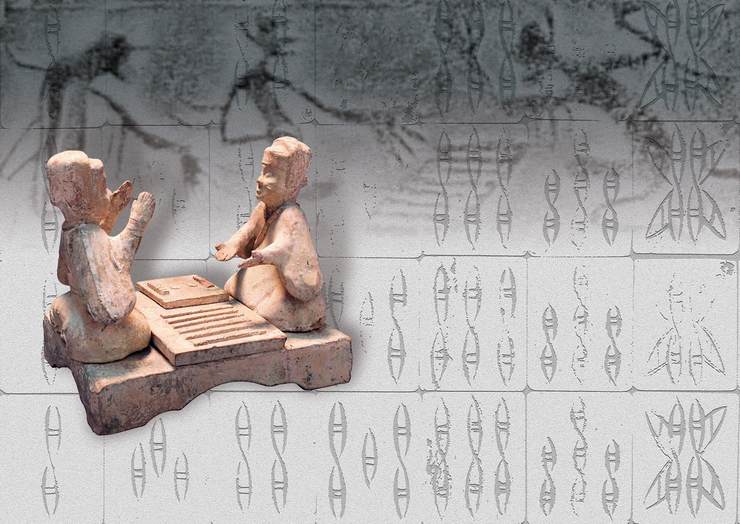

“六博”是一种带有一定赌博性质的棋类游戏,它和麻将有着千丝万缕的“血脉”联系。据史家考证,这种游戏活动的起源极早,据《说文》记载:“(六博)局戏也,六箸十二棋也。古者乌曹作博。”这是说,六博的游戏是古时候一个叫乌曹的人用6只箸和12粒棋子所创。箸是一种长形的竹制品,样子像箭,在六博中的作用相当于今天打麻将时所用的骰子。乌曹是夏桀的臣子,说明六博这种游戏早在夏朝时就被创制出来了。到了商周时期,六博已经成为一种君王贵族们经常玩的游戏。《史记·殷本纪》中记载过一则有关商朝帝王武乙与天神玩六博的故事:商朝的统治阶级十分迷信鬼神,他们在祭祀、打猎、出征的时候,都要用龟甲和兽骨来占卜一下,来预知是吉利或是不吉利。当时以巫为首,有祝、宗、卜、史等专职人员,组成相当庞大的巫职机构,事无大小,都要通过占卜以预测吉凶,决定行止。但武乙帝偏偏不信这个邪。他认为即便是事事老天爷说了算,也应该是作为“天子”的他先得到通知才对,凭什么事事要听命于神职官员?于是,他就想了一个办法来验证老天爷是否厉害。他命工匠雕了一个状貌威严、冠服齐整的木偶,并赐名为“天神”。而他呢,要跟天神赌一把,看看到底是谁聪明?赌什么呢?就赌玩六博游戏。当然“天神”是不会说话、不会思考的,于是他命令一个臣子代替木偶作为天神来与他赌,因为臣子平素里都怕武乙,在游戏中总是步步退让,输赢自然也不言而喻。末了,武乙指着木偶大笑说:“你既然是天神,怎么会输给我,如此不灵验,不配称天神。”便命令左右痛打木偶。先秦古书《穆天子传》(又名《周王游行记》)中,也有一则关于周穆王的记述,讲到周穆王到北方的邴(今河南成武县东),与井公玩六博整整3天才决出胜负。这些记载都说明早在商周时期,六博游戏就已在宫廷和上层社会中开始流行了。

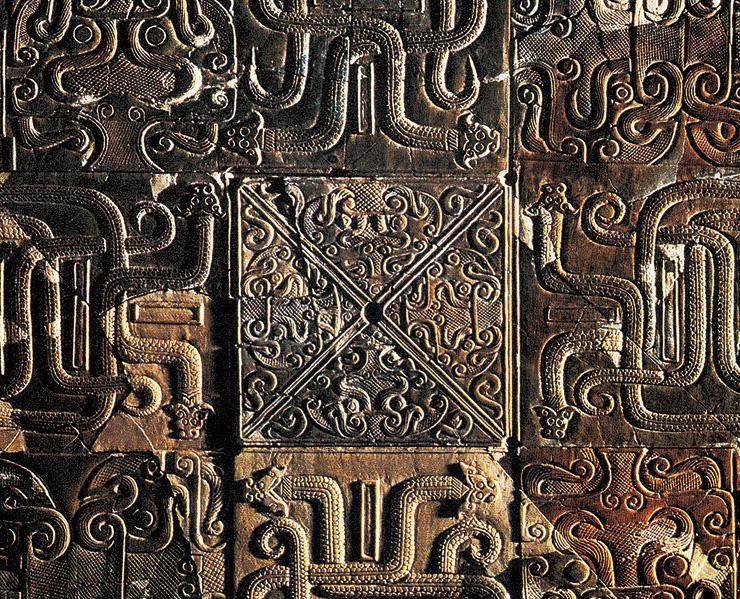

六博由于产生时代较为久远,现在早已失传,因此它的形制和所用的棋具今人都已不甚明了,只有在少数古籍文献中还保留着一些这方面的史料。根据这些史料记载,六博本有“大博”和“小博”之分。《颜氏家训·杂艺》载,“古者大博有六箸,小博则二茕”。茕,也叫琼,功能与箸相同,双方以掷琼的大小决定进退步法。“大博”产生时代早于“小博”,大概在商周时期就已开始流行于世。它的棋盘称为“相”或“曲道”,多用木制,近似方形。正面涂白漆或黑漆做底色,上面阴刻T、L、J三种规矩纹及圆点,并以红漆描绘。棋子多为木质或骨质,六黑六红或六黑六白,共12枚,方形。6枚棋子中,有一枚较大,称为“枭”,其余5枚较小,称为“散”。“枭”是贵或骁的意思,据说是舜的祖先的图腾。“散”是散卒的意思。按春秋战国的兵制,以五人为伍,设伍长一人,共为六人,因此大博的棋具实际上是模仿着当时社会中的军队编制而制定的。

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。