尺书鲤素的落寞

标签: 古代生活

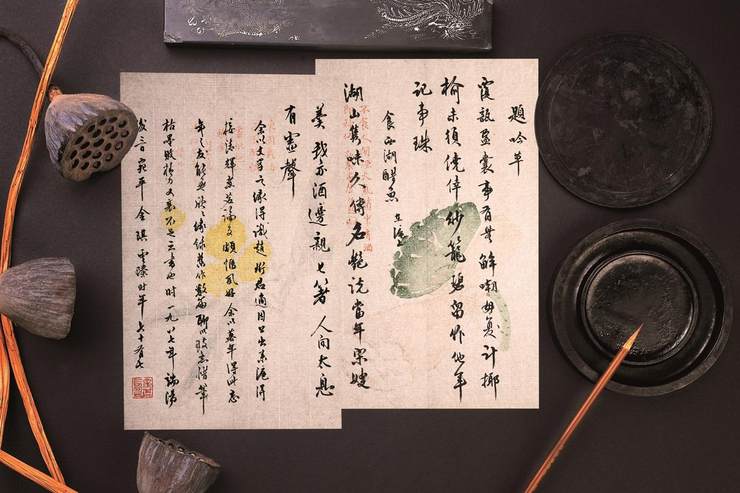

偶检旧箧,翻出不少近二十多年往来的书信,寄信人中不少是已作古的老先生,纸墨依然,斯人去矣,令人有不胜依惜之感。许多往事,犹如昨日,而这大抵就是书牍留给人的忆念。

在这些书信之中,有二十多年前上海陈声聪(字兼与,当时已九十高龄)前辈给我的手书,有施蛰存、朱家、郑逸梅、邓云乡、王锺翰、周绍良、刘叶秋、顾学颉等先生的来函,有周一良先生病中用左手写给我的便札,也有台湾学者逯耀东先生在骤然去世前的华翰。至于在世师友和同辈朋俦的往还云笺就更是充盈箧中。每一封书信的背后都会有一段往事,那些活跃的、充满着不同风格的文字,就像一串记忆的锁链,将写作者的音容笑貌带至目前,一些若隐若现的生活场景在脑子里也被重做复原了。

自从电脑进入人们的生活,写作者纷纷换笔,于是手书的信札就越来越少,而以旧式八行笺和行楷书写的信件更是日渐稀少。但在我的一些年轻朋友中,也总有那么几位仍不弃此道,不但字体秀美,行文驾驭的功力也是卓而不凡。每当收到他们的来信,总令我兴奋,感到亲切,当然也会珍藏起来。曾有人说,总觉得汉字应该是手写的,电脑似乎破坏了文气。在今天的电子时代,人与人之间的信息沟通达到空前的便捷,然而作为物象的书牍却离我们越来越远,不能不使人感到一种失落与遗憾。

书牍又称尺牍,是一种重要的应用文体,同时也是中国文学史上一个重要的组成部分。书以代言,言以达意。记事陈情、抒发胸臆,都将书牍作为载体。于是性灵溢于纸上,笑语生于毫端,对于接受书牍的人来说,开函诵读,又有一种无比的亲切之感。此外,中国的书牍又讲究称谓不讹、行款无误、封缄有法、纸墨相宜,达到一种内容与形式的和谐与完美。因此可以说,书牍是具有文学、史学、文献学、社会学、美学与艺术价值的综合体。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。