碉楼:震而不倒

“老刘,我们到北川去看羌族建筑垮没有!”5月13日,始终关注碉楼与藏羌民居的自由撰稿人小尹给我打来电话。如此强烈的地震对这些古老建筑有多大的损害确实引起人们的关注。

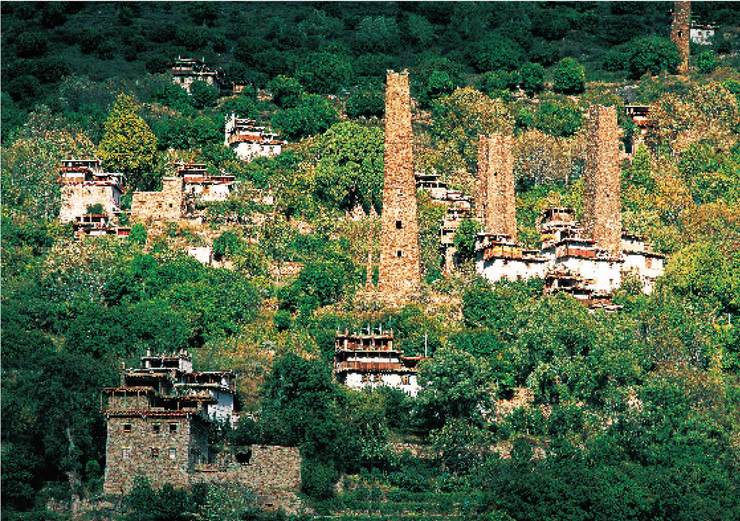

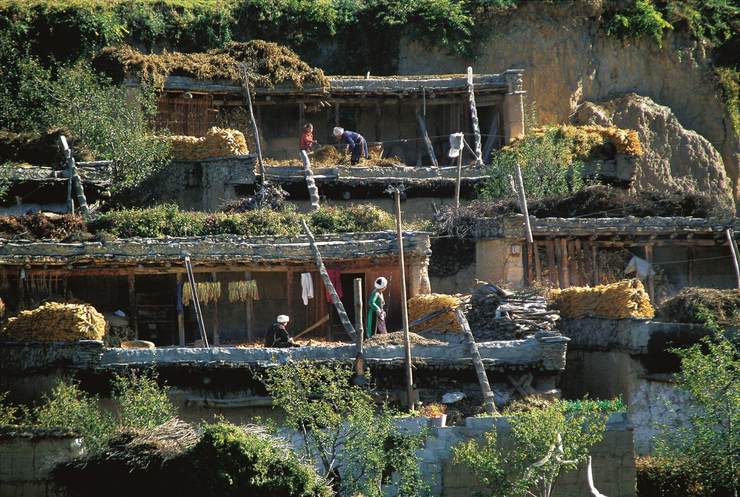

碉,在两千多年前的秦汉之际盛行于川西北高原,《后汉书·西南夷传》所载的“居山依止,累石为室,高者十余丈”之“邛笼”指的就是碉楼。而今,它主要分布在岷江、大渡河和雅砻江流域的部分地区。大渡河流域主要是嘉绒居住区,分布数量最多也最为着名的是丹巴的碉楼,梭坡乡、中路乡、甲居乡等都分布着精美绝伦的碉楼藏寨群。大渡河以西的雅砻江流域,主要是木雅碉楼与民居。虽然木雅是党项羌的后裔,但他们同嘉绒人一样,在民族融合的漫长过程中,逐渐受到东进吐蕃的影响,逐渐成为了藏族的方言区,成为藏族的组成部分。唯有岷江流域的羌人保存了自己的文化,仍以羌为族名,传承着古羌文化。在这次大地震中,羌族的碉楼与民居大多位于龙门山地质断裂带汶川-北川中心断裂带上,因而受损应该最为严重。

碉楼在藏羌民居建筑中占有重要地位,它是为适应当时的生存环境而建造的军事防御设施。只是后来碉楼因其防御功能的逐渐丧失,已经衰落,大多成为与民居伴生的建筑,民居用来住人,而碉楼则用来存储粮食、柴草之类。碉楼的高度在10至30米之间,形状有四角、六角、八角、十二角等多种形式,有的高达十三四层。现在遗存的碉楼多为明清建筑,它们历经数千年的传承发展至今,是华夏民族文化的瑰宝,正在申报世界文化遗产,这次地震会不会对它们造成毁灭性的伤害?这些民族文化的活化石,若倒了一处就少一处,它们是不可再生的文明载体。

“它们能否逃得过这次8级地震之劫?”当我向多年来对这一建筑样式进行长期而广泛的考察、测绘和专业性研究的西南交通大学季富政教授请教这个问题时,他非常担心:“可能垮完了!”这是5月15日地震发生3天后他的猜测。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。