小校场年画:年画里的西洋范儿

中国年画上的西洋马戏团

一位高鼻深目的西洋女子,高举洋扇,单脚站立于奔跑的骏马上;另一侧,手持阳伞的金发女士,从纸糊的圆圈里一跃而出,跨过一条布,稳稳地站在马背之上。更触目惊心的场景在画面左上方,空中晃晃悠悠的秋千上,一人跃起,而双脚勾住秋千的另一人则伸手将她接住这些热闹的西洋马戏,竟出现在19世纪中叶上海小校场年画中。据年画研究学者张伟考证,画中这个曾三次赴沪演出的意大利车利尼马戏团,从演出水准、规模、新奇度而言,无人能出其右,曾一度引起了上海的“车利尼马戏”热,使万人空巷。而将这种时髦的西洋事物搬上年画,正是上海小校场年画的一大特色,是对移风易俗中的近代上海的忠实记录。(上海历史博物馆藏)

一位高鼻深目的西洋女子,高举洋扇,单脚站立于奔跑的骏马上;另一侧,手持阳伞的金发女士,从纸糊的圆圈里一跃而出,跨过一条布,稳稳地站在马背之上。更触目惊心的场景在画面左上方,空中晃晃悠悠的秋千上,一人跃起,而双脚勾住秋千的另一人则伸手将她接住这些热闹的西洋马戏,竟出现在19世纪中叶上海小校场年画中。据年画研究学者张伟考证,画中这个曾三次赴沪演出的意大利车利尼马戏团,从演出水准、规模、新奇度而言,无人能出其右,曾一度引起了上海的“车利尼马戏”热,使万人空巷。而将这种时髦的西洋事物搬上年画,正是上海小校场年画的一大特色,是对移风易俗中的近代上海的忠实记录。(上海历史博物馆藏)

1842年6月,在抗击英军的战斗中,上海陷落。两个月后,中英《南京条约》签订,上海成为中国首批五个通商口岸之一,被迫开放。由此,拉开了上海近代化的大幕

几乎与上海的近代化同步,1860年,因太平军攻陷苏州,不少桃花坞年画的店主和工匠为躲避战乱,纷纷来沪,在上海南部一个名为小校场的街市聚集。这里曾是明代雄壮威武的练武场,清朝时被废弃,后来因临近城隍庙而逐渐发展成为商业区。这批年画店主和工匠的加入,使得不久后此处的年画生产和销售初具规模。

据记载,光绪初年,小校场方圆百米之内,众多年画店铺林立,彩幌遥对,金匾夺目,诸如飞影阁、筠香阁等,都是当年小校场声名显赫的年画商号。各店争相把最新刻绘的年画样张悬挂起来,五彩斑斓的街道中央,是晨聚暮散的行商小贩,好不热闹。有光绪年间的一首竹枝词为证:密排争战画数张,鞍马刀枪各逞强。引得游人多注目,买归数纸慰儿郎。

十里洋场入画来

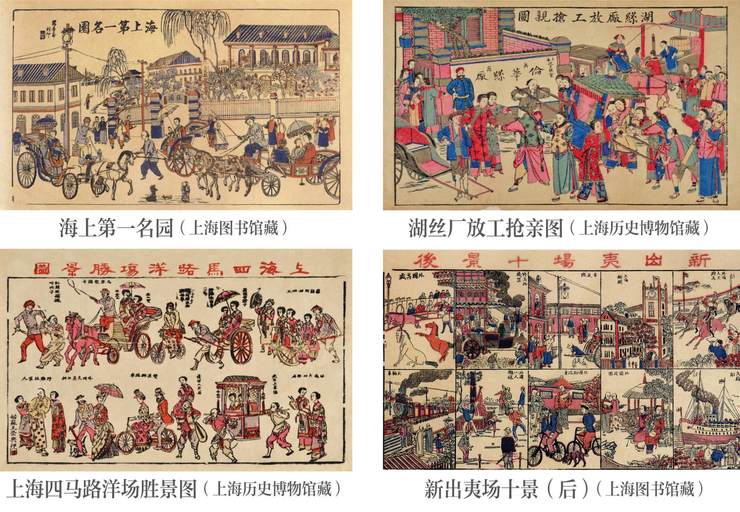

呈现于眼前的这四张年画,很像是四幕被定格的老上海电影,无论是上海第一名园张园、夷场,还是声名显赫的四马路,都是当时洋味儿十足的时髦场所。年画上,熙熙攘攘的张园里“髦儿戏”吸引了衣着光鲜的各式女子乘坐马车、人力车前来;声色犬马的四马路上,一对外国夫妇悠闲地骑着双人自行车闲逛;一幕滑稽的抢亲戏竟以英商伦华丝厂的招牌为背景;而夷场十景中描绘的火车、轮船、跑马、马戏、电灯、花园、脚踏车、键球等,对清末的中国人而言更是新鲜事——这些都是近代上海的缩影。开埠后的海派文化,糅合了传统文化和西方文化,焕发出奇异的神采。在这一特定历史情境中崛起的小校场年画,也跟随着上海近代化的脚步,迎合着新兴市民阶层的喜好,跳出了独特的舞步。

呈现于眼前的这四张年画,很像是四幕被定格的老上海电影,无论是上海第一名园张园、夷场,还是声名显赫的四马路,都是当时洋味儿十足的时髦场所。年画上,熙熙攘攘的张园里“髦儿戏”吸引了衣着光鲜的各式女子乘坐马车、人力车前来;声色犬马的四马路上,一对外国夫妇悠闲地骑着双人自行车闲逛;一幕滑稽的抢亲戏竟以英商伦华丝厂的招牌为背景;而夷场十景中描绘的火车、轮船、跑马、马戏、电灯、花园、脚踏车、键球等,对清末的中国人而言更是新鲜事——这些都是近代上海的缩影。开埠后的海派文化,糅合了传统文化和西方文化,焕发出奇异的神采。在这一特定历史情境中崛起的小校场年画,也跟随着上海近代化的脚步,迎合着新兴市民阶层的喜好,跳出了独特的舞步。

这竹枝词颇值得玩味,它描述的热闹的年画销售场面自不必多说,但密密排着的年画,居然不再是“年年有余”、“花开富贵”等传统的吉庆题材,而是“争战画”,是“鞍马刀枪各逞强”?

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。