名人书信的公与私

标签: 文化符号

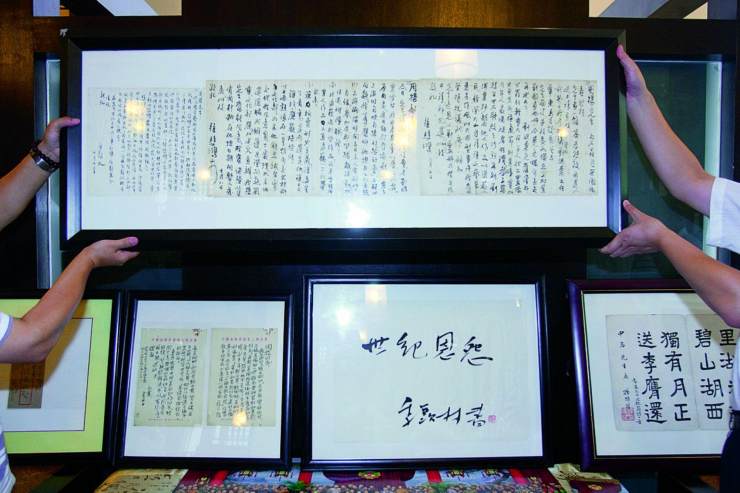

这是在北京举行的一次名家书信展,季羡林、钱钟书等人的手迹和书信,让参观者看到他们的内心,对历史有了更“私密”的了解,但一种隐私被窥的不安,是否会困扰着相关的人呢?极速体育网址_jrs信号直播_jrs信号直播/辛佳

最近,钱钟书先生书信被拍卖一事炒得沸沸扬扬,关于名人书信是否可以公开的问题又被热烈讨论。作为钱钟书先生的妻子,杨绛先生认为这种事情严重侵犯了钱先生的隐私;清华大学法学院程啸教授更进一步说,这不仅侵犯了钱先生的隐私权,还侵犯了其信件的所有权,以及着作权。而《拍卖法》的起草人之一王凤海先生则认为,物权法优先于着作权法,信件拍卖只要符合合法的物权转让,是可以进行的。一些网友也随声附和:名人既已成名,隐私是受限制的;且人已作古,又何必在乎隐私之揭露?

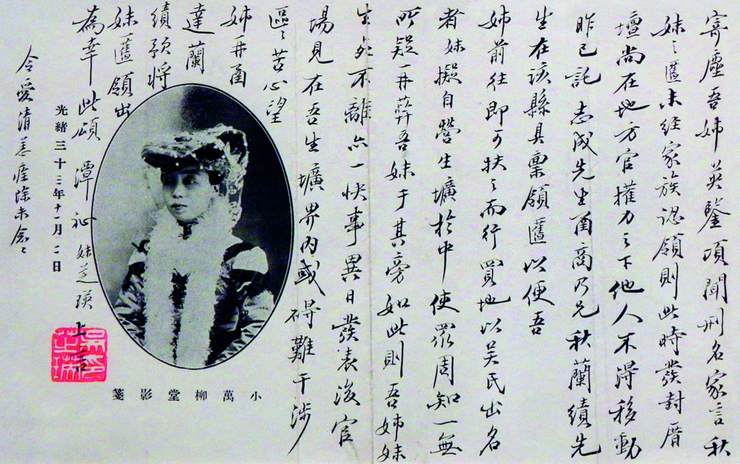

这种事情并不鲜见。比如去年匡时国际拍卖有限公司,就试图拍卖“南长街54号藏梁氏重要档案”。梁氏后人站出来说,这些根本不是梁任公的旧物。

几乎每出现一次类似事件,大家便争吵一番。问题也许就在于,人们仅仅把这种事件放在现代的版权和隐私观念下看待。然而推本溯源,中国的传统书信文化,却似乎另有一番心态。

笔者想起一个关于书信出版的事:清代两位大学者段玉裁和顾广圻,曾争论学问以至开骂。后来段玉裁把顾广圻的信,附在他相关的文章后面。顾广圻不但不生气信件被公开,反而感谢段玉裁。因为段玉裁名气比较大,他的文集将来肯定要出版,顾氏自己的说法就能随之流传了。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。