风景保护自古人抓起

标签: 历史拾遗

做这期选题,我也好像随着古人东西南北地走了一遭。一路上,我仰慕他们纵横天地的气魄,也随着他们坎坷的际遇不时感叹。但是,当我看到下面的故事时,着实惊讶了。

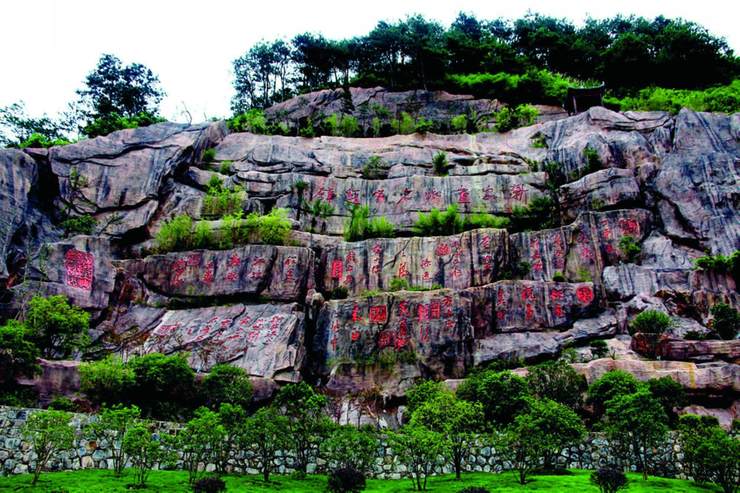

游遍了大半个中国的徐霞客,在云南鸡足山的华首门石崖上,发现许多缺乏文采、粗制滥造、模仿名人的摩崖题刻。比如有一个姓倪的巡按在石壁上写下“石状奇绝”,并涂以红色,书法功力与内容之浅薄,如同东施效颦,又像囚徒被刺配一样丑陋。行至束身峡,徐霞客看见上面有四个大字:“石状大奇”;到了袈裟石,又看见四个字:“石状又奇”;走了不久,看到兜率峡口处还有一行“石状始奇”。他不禁怒斥:四处地方只各换了一个字,山灵何罪要受此荼毒!

这让我想起几个月前,有网友在埃及神庙旅行时,发现了一行中国游客留下的“XXX到此一游”。这件事,曾引发了一场景点涂鸦现象的大讨论,不少人评论,毁坏文物的行为可耻。但也有人表示,旅行留名的现象自古就有,也算是一种特殊文化。果真如此?

孔子曰“智者乐水,仁者乐山”,山水一直与中国人的精神家园有着紧密的联系。虽然泰山、桂林等地的崖岩上,多镌有历代帝王、文人的诗词题刻,但我发现,其实古人并不十分提倡这一行为。比如明代的袁宏道曾说:题刻是士子受不良风气形成的癖病,比如齐云山天门岩景色奇胜,可是山岩下处处塞满石碑碣文,着实可厌。青山白石,有什么罪过呢?无故“黥其面,裂其肤”。盗山伐矿,还有刑律来约束。俗士毁污山灵,为什么没有律条裁禁?佛说种种恶业,俱得恶报。士子们的罪业形同杀盗,为什么缺少戒规惩罚?

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。