孔子时代的婚礼

时至今日,“三媒六聘”仍是不少人家举办婚礼的必要环节,其源头可以上溯到孔子时代。当我们惊艳于周人的“桑林唱和”甚至“私定终身”时,作为统治阶层的贵族,婚礼却远没有如此随性浪漫。他们设计了一套典雅繁复的婚姻仪节,以区别于劳动人民,并成为此后中国传统婚礼的基本范式。那么其中究竟包含了哪些仪式呢?尽管历史文献对此早已语焉不详,但透过考古发掘出土的实物资料,我们得以真实地再现孔子时代的婚礼流程,一睹那“进退揖让皆依礼”的别样风采。

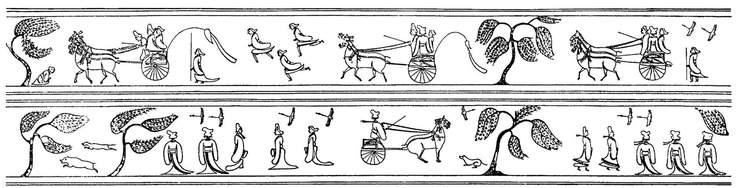

根据当时的“礼节教科书”——《仪礼·士昏礼》的记载,周代贵族娶妻,需经过纳采、问名、纳吉、纳、请期、亲迎六个主要礼节,称为“六礼”。在湖北荆门包山2号楚墓中出土了一件彩绘漆奁,奁盖壁上绘制着一幅精美的“连环画”,画面分四部分,向我们生动地展示了这“六礼”的全过程。

婚礼伊始,自然是要互通媒妁之言,此为“下达”。周代专设有“媒氏”一官,来负责处理婚礼中的交接、介绍等事务,地位远比后世的红娘、媒婆要高。周礼十分排斥男女双方私定终身的行为,孟子更斥之为“不待父母之命、媒妁之言,钻穴隙相窥,逾墙相从,则父母、国人皆践之”。严格来讲,在男主人亲迎之前,双方家庭都必须通过媒人和“绍介”往来,《诗经》中就称“娶妻如之何?匪媒不得”。因此,公元前672年的冬天,当鲁庄公亲自跑到齐国,为迎娶齐襄公的女儿哀姜纳聘礼时,就被孔子大大地讥讽了一番。第二年他又趁着去齐国访问的机会偷偷看望哀姜,更被指责为“未娶而先淫”。后来庄公去世,哀姜与小叔子庆父私通,两弑鲁君,造成鲁国长期内乱,正应验了孔子“不知礼则国有大咎”的判断,故而被史家大书特书,昭彰后人。以致到了今天,俗语中还有“庆父不死,鲁难未已”的说法。

当然,“下达”时不能空着手去,见面礼是一定要的,是为“纳采”。不同于今日的金银首饰,孔子时代十分强调“雁”在婚礼中的吉祥寓意。我们知道,雁群推行严格的一夫一妻制,甚至是终生一侣。在长途迁徙时,母雁必追随公雁,不离不弃。这与周人推崇的“妇人从夫”最是吻合,用在婚礼中再恰当不过了。此后的“纳吉”、“问名”、“请期”、“亲迎”等仪节,也都用雁作见面礼。在这幅漆画里,天空中就有两只形影相随的大雁,表达的正是作器者对美满婚姻的祝福。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。