囚禁大院君之后

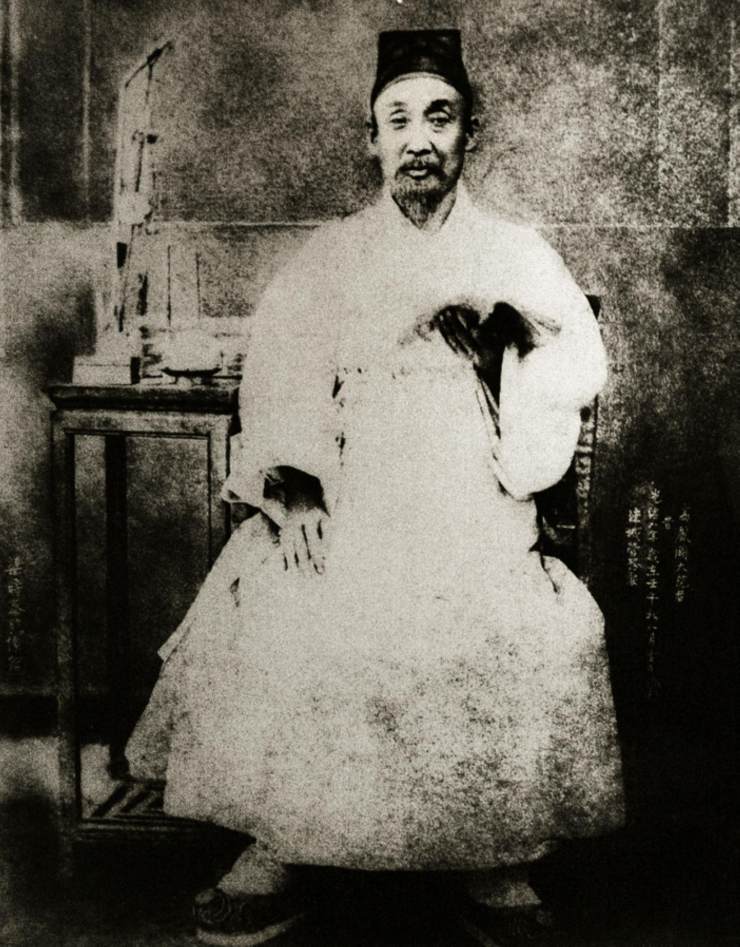

图为朝鲜王朝19世纪末期的摄政王兴宣大院君李昰应(1820—1898年)。

图为李昰应在汉城的府邸旧址。1882年,汉城卫戍士兵发起“壬午兵变”,矛头直指腐败官僚和朝鲜宫廷中掌权的王妃闵滋映一派,这一派势力反对李昰应闭关锁国的政策,主张对外开放。闵滋映王妃是李昰应之子——高宗王之妻,右图为闵滋映(1851-1895年)。供图/张奋泉

1882年7月23日(阴历壬午年五月),朝鲜京城(汉城)爆发了一场“米”骚动。守卫京城的卫戍部队,已经连续十三个月没有领到作为军饷的漕米。这一天,朝鲜王国负责运输漕粮的宣惠厅,终于把久盼未到的漕米发放下去。但是,饥饿的士兵发现,米里面尽是砂石和麸皮。愤怒的士兵认为是腐败的官僚克扣了军饷,便与管库的官吏理论,情绪非常激动,最终发生冲突。

汉城捕盗厅不管青红皂白,把为首的士兵金春永、柳卜万、郑义吉、姜命俊四人砍了头。没想到这一砍,如同点燃了爆破筒,对政府腐败积怨甚深的市民和士兵一起暴动,捣毁宣惠厅堂和权贵们的豪宅,夺取武库,攻打捕盗厅,然后包围了朝鲜国王的亲生父亲兴宣大院君的府邸,向大院君求助。

第二天,即7月24日,暴动士兵和市民又攻入李朝高宗王的王妃闵兹映所居住的昌德宫,搜寻闵兹映以及闵家的外戚们。闵兹映王妃化妆成宫女仓皇逃往外地。日本驻朝公使馆也遭到攻击,公使花房义质逃往济物浦(今仁川),由英国军舰搭救回国。7月25日,高宗召大院君入宫,委托他主持国政。出人意料的是,大院君对起义士兵非常“顺从”,他不顾高宗和大臣的反对,宣称闵妃已“死”,并要为她举行国葬,士兵方才撤出王宫,放下武器。

这次政变,在《清季中日韩关系史料》中,被称为“壬午兵变”。东北亚小邦京城里的政变,却引起了毗邻大国们的震动,并引发了一连串的政治动荡。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。