双头雨衣与创造精神

文章出自:中华遗产 2013年第10期 作者: 贾欣 管绍熙

标签: 发明与技术

我曾经询问过周围朋友对上个世纪50-70年代的印象。有意思的是,大家都用颜色作为形容:“红色”指向它的激越,“绿色”指向“学军”热潮,“蓝色”指向百姓的低调着装。只有一个朋友的回答让我意外,他用暖调的“橘色”形容那个时代。他的理由是:那时的人们虽然贫穷,但生活得质朴温暖。

在翻阅资料的时候,我渐渐与朋友有了共鸣。尤其是看过那个时期所有的《人民画报》之后,我有了个特别的发现:那时国人投身新中国的建设,艰苦奋斗之中常有特别的技术革新或者发明。比如1960年,黑龙江省五常县的工农人民公社,用汽车发动机制成了土火车,大大节省了田间运输的劳力和畜力。

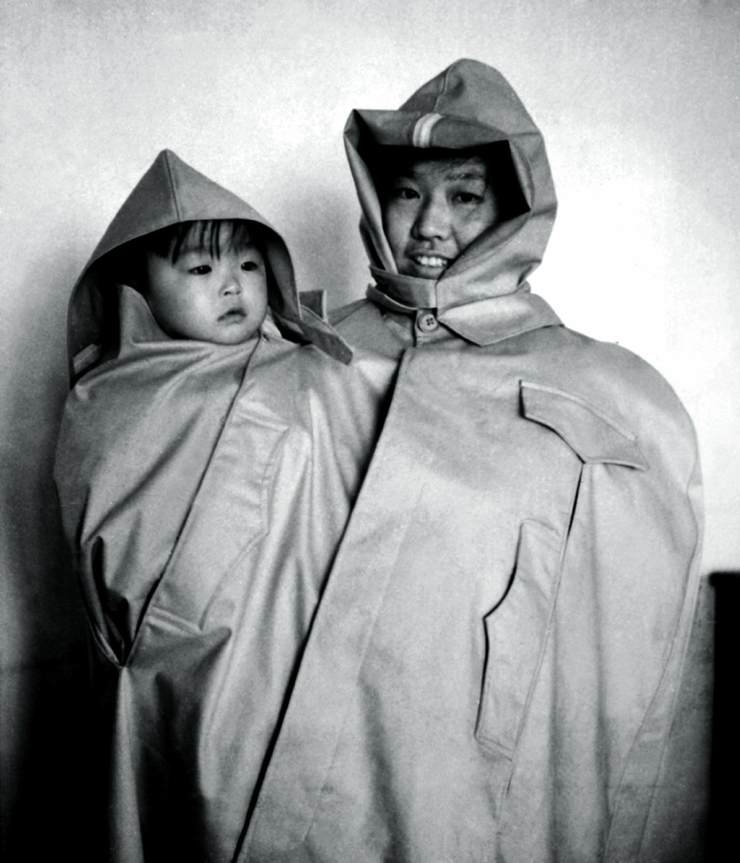

在人民生活中,也踊跃出不少实用的发明创造。1960年4月的《人民画报》上,刊登了一幅照片:天津的一位母亲穿着雨衣,抱着二三岁的宝宝。和惯见的雨衣大大不同的是,这位母亲的雨衣叫“母子雨衣”:同一件衣身上设计有分属母亲与宝宝的两个雨帽。这样一来,如果下雨,妈妈和宝宝都不会被淋到。妈妈完全不用担心宝宝憋闷,还可以给他讲故事、唱儿歌,好像连体人一般!这款发明,显然属于时代的产物:当时自行车尚未普及,国人出行多靠步行。这款充满亲情的行路雨衣,让我想起那个熟悉的名词—劳动人民的智慧结晶,连今天的我也想来这么一件。

人民朴实的创造热情也影响到祖国的花朵们。1963年,北京“少年之家”的一名小朋友自制了一部自动控制的装置,可以使路灯在天暗时自动明亮,天亮时自动熄灭。像他这样爱好无线电的孩子非常多。同一年,在北京组织的无线电比赛中,北京29中的学生姚连镇制造出一台五灯收音机。还有很多十三四岁的孩子,将矿石机安装到小熊、小轮船、小汽车等玩具的心脏,自制成能够遥控的玩具⋯⋯

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。