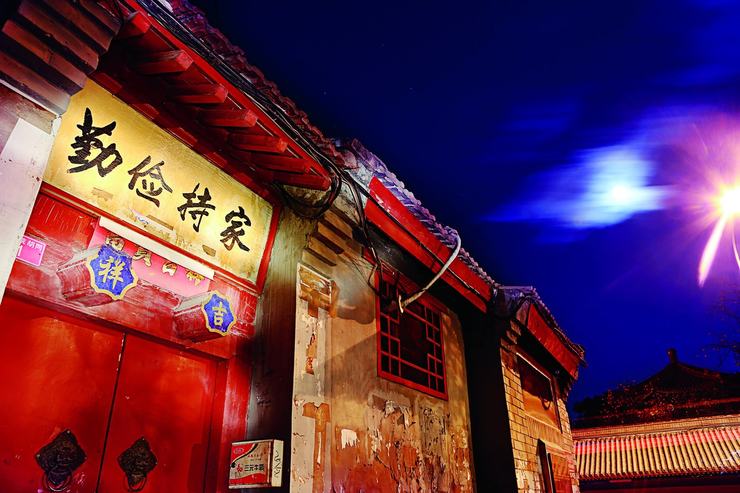

家训

遗儿千秋富贵,莫若一句良言

标签: 民族与宗族

家训里的中国人生

“家训”,顾名思义指家族内部长辈对子孙的训诫和教诲。近代以来,怀着“望子成龙”的心态,急于求取“育儿真经”的家长们,忙不迭地将中国历史上各类名门家训搬回了自家的书柜。普及度最高的莫过于明代理学家朱柏芦的《朱子家训》,其中那句“一粥一饭,当思来之不易。半丝半缕,恒念物力维艰”,至今仍提醒着已经温饱无虞的孩子们要牢记勤俭持家的道理。

客观的说,这种寄托了无限美好愿景的箴言警句,并不独见于朱柏芦这样的鸿学大儒之家。在漫长的中国历史中,上至帝胄王室、下趋豪商大贾,皆有在有生之年将自己的人生体悟倾囊传授的期望。出身草根的“马上天子”刘邦,自知肚里墨水不多,仍特意写下《手敕太子文》,劝诫长子刘盈要“勤学习”、“宜自书”。三国枭雄刘备在写给阿斗的《遗诏》中,除了要儿子多看《汉书》、《礼记》,“历观诸子及《六韬》、《商君书》”之外,还留下一句脍炙人口的训诫:“勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟德惟贤,能服于人。”慈父的关切之情可谓溢于言表。

的确,作为王朝的一把手,除了要博览群书外,还得有打点朝堂上下的能力和手段。明太祖朱元璋毕生驰骋沙场操弄权术,或许是因为太明白“打江山不易,坐江山更难”的道理,他不厌其烦地总结归纳自己多年积累的心得。史官以《宝训》的形式辑录了这些“最高指示”,供王室子弟查阅和借鉴。根据史料记载,这位精力过人的开国君主共留下“宝训五十七卷,计十五册”,内容大多是手把手地教导自己的继任者们如何做一个合格的统治者。

朱元璋建立大明后,分封诸子亲王各镇一方,此举固然巩固了朱氏家族的统治,却也为日后强枝弱干埋下隐患。因此,他时常忧心忡忡地在《宝训》中训诫子孙要摒除勃勃野心。比如太子朱标在世时,朱元璋便特意安排儒士向其讲解《汉书》中“七国之乱”的故事。他苦口婆心地教导儿子:“轻意黜削诸侯土地,七国之变,实由于此”。又劝诫孩子们:作太子的要敦睦九族,作亲王藩王的要知道夹辅王室,尽君臣之义。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。