盛产专家的甲第盛门

福州萨氏

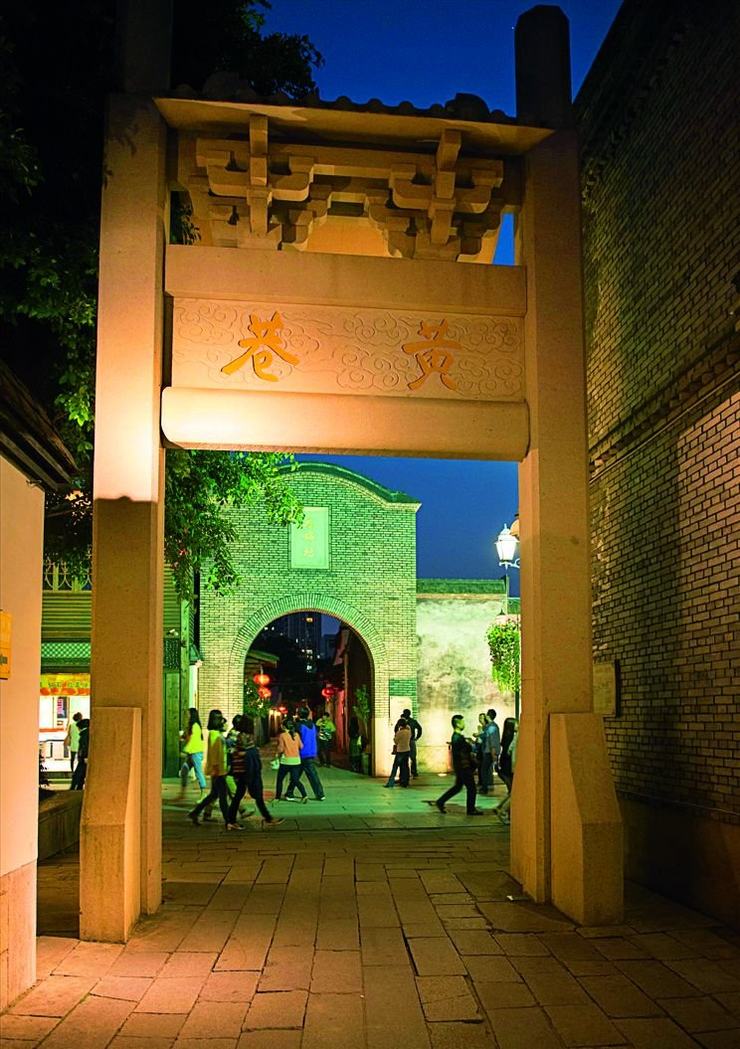

福州的市中心有一条悠悠的古河——安泰河,沿河两岸,古榕垂髯,明、清民居鳞次栉比。这片古厝云集的街坊,叫朱紫坊。坊中的22号大门上高挂三块牌子:萨镇冰故居、萨本栋故居、萨师俊故居。一个大宅门能拥有三位名人,它告诉世人,这是一个不寻常的家族。

这个不寻常首先可从“萨”这个姓氏看出一点端倪。据史料记载:萨氏的先世是西域色目人,公元12世纪,萨家初祖是一位叫萨拉布哈的武士,随元世祖忽必烈征战南北,直到建立元朝。萨拉布哈之子傲拉齐在元英宗朝(1321~1324年)奉命镇守云州和代州 (今河北省蔚县及山西天镇县),他就把家安在了山西雁门(今山西代县)。1935年,萨家重修族谱时,就以雁门作为堂号。萨拉布哈的长孙萨都刺(1284~1348年)就生在山西雁门。萨都刺以文名世,乃元朝四大诗人之一,官至南台侍御史。泰定帝铁本儿时代(1324~1328年),萨都刺被皇帝赐姓“萨”,并自取汉名“天赐”,号直斋,这是萨氏家族立姓之始。

元惠宗元统元年(1333年),萨天赐之弟萨野芝的儿子萨仲礼高中进士,萨仲礼官拜福建行中书省检校,遂举家由晋迁闽,定居福州。这便是萨氏“入闽始祖”。在随后的几个世纪中,萨氏家族积极融入汉族文化,成为福建省的名门望族。

比如萨仲礼的次子萨琅,在福州以孝义闻名,《福州府志》、《闽书》等福州史书都记载了他的孝行义举。萨琅的儿子萨琦,在明朝考中进士,入翰林,为人耿介持正,后升为礼部右侍郎兼詹事府少詹事。萨琦一改祖先的穆斯林丧葬风俗,提倡用儒家圣人朱子所定的汉礼葬制。此举,对推动福州萨家融入汉民族文化有重要的意义。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。