追寻玄奘的足迹

阿旃陀石窟群

公元638年,一心求取真经的大唐高僧玄奘,来到南印度的摩诃刺佗国。几年后,回到长安的他,向门人讲述了当年的经历:“国东境有大山,叠岭连嶂,重峦绝巘(yǎn)。爰有伽蓝,基于幽谷,高堂邃宇,疏崖枕峰;重阁层台,背岩面壑,阿折罗阿罗汉所建……”

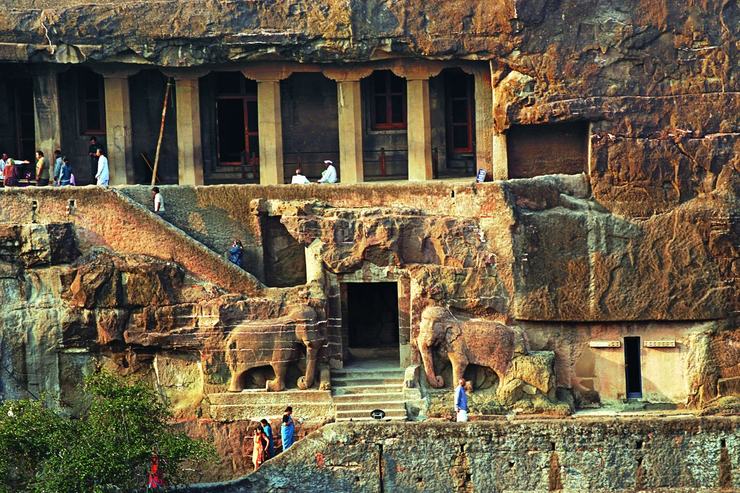

玄奘口中的阿折罗伽蓝,就是印度西南部奥兰加巴德境内的阿旃陀石窟。该石窟群共有洞窟30个,环布在瓦沟拉河河湾峡谷的崖壁上,高低错落,绵延550多米,远远望去,与我国黄土高原上的窑洞颇有些相似。阿旃陀石窟始建于公元前1世纪,当时的比丘尼把第一座佛窟的位置设定在山体中央,随后的开凿工作则向两翼扩展,并分成塔堂窟和僧房窟两种形式。塔堂窟有穹型天顶,在庙堂后部设钟罩形的石雕圣物,内盛佛祖舍利。僧房窟则有若干个房间,布置石床石枕。在终年炎热的印度,这种结构可起到防暑降温的作用。

玄奘在《大唐西域记》里的回忆,很可能是阿旃陀石窟在历史文献中的最后一次露面。7世纪后,佛教在印度走向衰落,至13世纪初期竟完全消失。荣光不在的阿旃陀石窟,因废弃而被枝叶所遮蔽,因被遮蔽而不为人知。与大多数失落的遗迹相仿,它的“复出”归因于一次机缘巧合。关于故事的细节,历来有不同的版本,其中一个说法是,1819年的一天,英国马德拉斯军团的士兵,在瓦沟拉河河谷上方的平原地带演习,一个叫约翰·史密斯的士兵不慎从边缘处跌落,于是发现了崖壁上被密叶湮没的奇异洞穴。

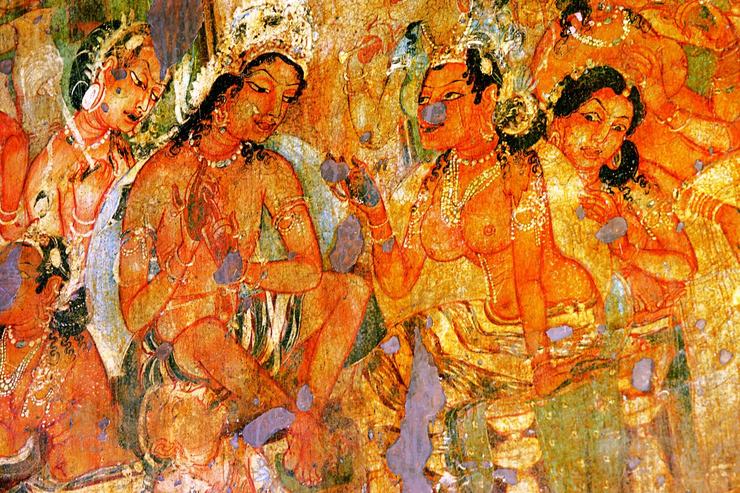

不得不说,对阿旃陀石窟而言,这次发现既是幸运也是不幸。一方面,沉寂已久的印度佛教及佛学研究由此得以复兴;而另一方面,纷至沓来的人潮中,既有严谨的学者,也有包藏贪欲的阴谋家。这座与泰姬陵并称为“印度双璧”的艺术圣殿,在19世纪初期以后,经历了来自人与自然的双重威胁。

责任编辑 / 余荣培

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。