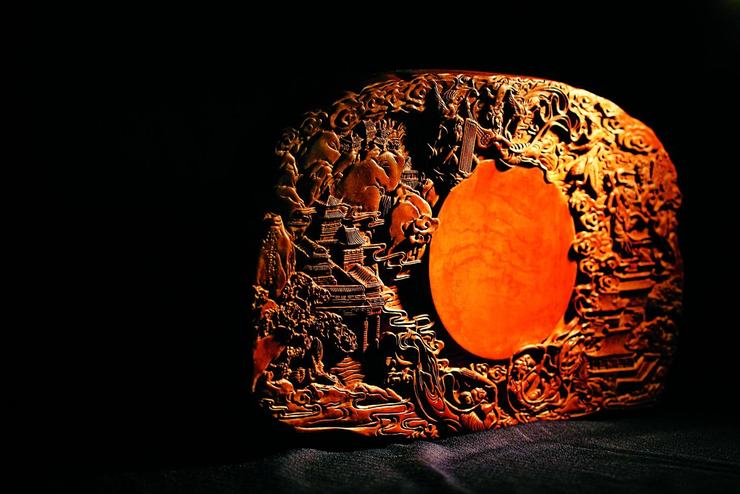

黄河澄泥砚

由泥到宝的华丽转身

水与泥的凝聚

九曲黄河奔泻入海,一路上吸收众多支流。纵贯山西的汾河,就是其中着名的一支,独特的汾水酿出耳熟能详的汾酒。然而,由于地形的缘故,无论是主干,还是支流,都一同在晋南松弛下来,滚滚黄泥骤然沉降,逐渐堆积成肥沃的晋南平原,哺育出最早的华夏文明。与此同时,另一种水与泥的神奇组合,也悄然登场。

自山西北部管涔山发源的汾河,汇太岳、太行、吕梁、恒山、五台、中条诸山众支流,在新绛拐弯向西时,河道渐宽,流速平缓,上游流水中所含的金、银、铜、铁、镁等金属矿物及其泥沙沉积成床,形成得天独厚的黄泥,1400多年前,绛州先民用勤劳、智慧和汗水,把这一方水土幻化为成澄泥砚。遗憾的是,历史文献并没有给那位绛州的发明者留下姓名,更没有完整的传承谱系,留下的只是“绛人善制澄泥砚”的模糊记载。

新绛县澄泥砚高级工艺美术师蔺涛向我讲述了澄泥砚的历史。砚在文房四宝中,出现的最早。从考古发现来看,砚台最早是从农用研磨器演变而来。这种研磨器,在新石器时代就已经出现。1979年,陕西临潼羌寨遗址出土的磨盘和磨棒中,磨盘带有槽臼,槽臼内还残存着研磨过颜料的痕迹,这应该是古代中国人使用砚的开始。在安阳殷墟妇好墓和洛阳西周墓中,均出土过调色器。这些研磨器和调色器,可算是砚的鼻祖。汉代刘熙《释名》说:“砚,研也,研墨使和濡也。”可见,在秦汉时,研墨的砚就已产生。我国现存最早的砚和研墨石,都是由鹅卵石加工而成的。

到了西汉武帝时期,“卓然罢黔百家,表章《六经》。兴太学、修郊祀、改正朔、定历数、协音律、作诗乐、号令文章”。一派文治欣欣向荣,汉代的学校如雨后春笋般兴起,随着文化的普及,砚开始大量使用,其时,砚大多以石材制成,并开始出现少量陶砚。自此之后,砚台可以根据材质划分为两大流派:石质砚和非石质砚,这样的分类一直延续至今。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。