黄金草原之路

寻找斯基泰人

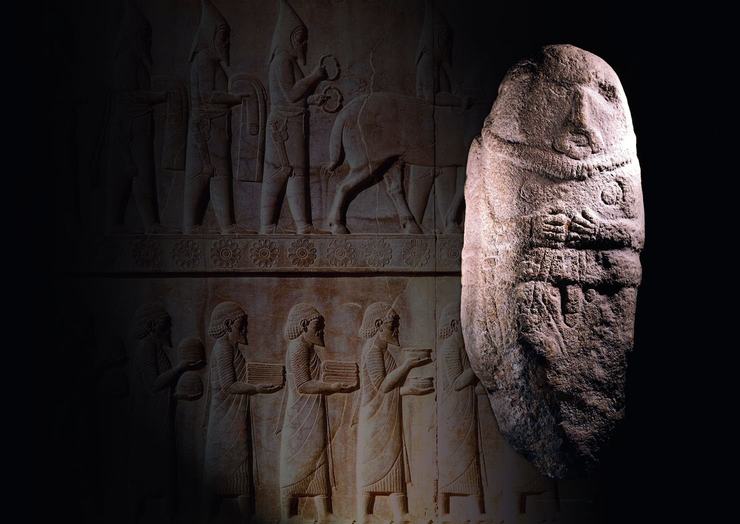

出土于黑海北岸斯基泰墓葬的这尊石人,真人大小,表情威严肃穆,大眼,八字胡须,颈上戴有项圈,身着窄袖长衣,腰系宽带,两手弯曲持物于胸前。他们被作为祖先或民族英雄的象征,矗立在墓冢之巅。同样的石人文化还出现在从吉尔吉斯斯坦到新疆阿尔泰山、天山、准噶尔西部山地一线。而且无论摆放位置与外貌特征,都如出一辙。这些相似性似乎暗示,活跃在广袤的亚欧草原上的文明,存在某种绵长久远的联系。供图/CORBIS

这件来自于图瓦共和国阿尔赞2号墓的黄金项圈,重达1.5千克,总共有三圈纹饰组成。外圈为动物相互撕咬搏斗的惊心场面,中间一层为花草纹饰,内圈描绘了斯基泰人的畜牧生活。图中截取了内圈中央部分的图案——两位赤裸上身的斯基泰人正在缝制羊皮衣。这让人联想到了《史记》中对匈奴生活的描写“自郡王一下,咸食畜肉,衣其皮革,披其旃裘。”供图/CORBIS

在希腊史学家希罗多德的笔下,英勇善战的斯基泰人尤其擅长骑射。斯基泰人的弓箭一般长约60~70厘米,弓弦用动物的肌腱制成,射程可达500米之远。两河流域的米底亚国王还曾委托斯基泰人训练本国年轻的马上弓箭手。他们的征战形象被生动刻画在这件出土于黑海克里米亚半岛的浮雕金瓶上。金瓶上的斯基泰战士头戴钢盔,身着铁质盔甲,腿部带有铜制护腿钢轨,配备有弓箭、矛、短剑、盾等武器装备。供图/CORBIS

宝藏背后,神话还是信史?

公元18世纪初的西伯利亚草原,几辆小狗牵引的爬犁在人迹罕至的旷野中接连呼啸而过。爬犁上的壮汉手中挽着缰绳,驱车向前,四下张望的焦灼目光,似乎在急切地寻找着什么。

这群人在俄语中被称为“bugrovsciki”——“寻宝者”。他们的身影曾经频繁地出现在彼得大帝时期(1682~1725年)的西伯利亚草原,为这位俄国历史上最伟大的帝王寻找深埋于地下的黄金。有别于“淘金者”,他们的目标不是金矿,而是另一种地下宝藏——来自古老民族的黄金艺术品。

一百多年后的今天,西伯利亚草原上的“寻宝者”早已踪迹难寻,他们当年的战利品,被陈列在俄罗斯圣彼得堡国立埃米塔什博物馆,世称“彼得一世西伯利亚宝藏”。

图为中国新疆尼勒克墓地祭祀台遗址,这种石块堆砌的小丘,和斯基泰墓葬地上部分的小石丘十分相似。极速体育网址_jrs信号直播_jrs信号直播/刘玉生

由于斯基泰民族分布极广,包含不同人群,因此在葬俗上也存在较大的差异。一直到公元前5世纪左右,统一的墓葬形式才开始形成。这种墓葬形式大都是在地下建有墓室,周围用圆木包裹,陪葬有食物、武器、马匹,并在地面建有坟丘。图是根据哈萨克斯坦库尔干11号墓,绘制的剖面图。这座墓建于公元前3世纪左右,墓主为一对男女斯基泰贵族。

“1716年,图拉军械工场主——尼基塔·杰米多夫,为庆祝小皇子的诞生,进献了几件雕刻有写实动物纹样的金器,让彼得大帝一见倾心。出于个人喜好,也作为一种文化政策,彼得大帝下令,这种风格鲜明的金饰品但凡出土,不得私自出售,一律上缴。自此,各种从全国各地出土的金饰被源源不断地运往圣彼得堡。虽然当时人们对这批宝藏的文化属性一无所知,但彼得大帝的喜好,却在事实上引发了整个西伯利亚平原的寻宝热潮。现在通过考古学的研究成果,我们已经知道这批宝藏中的大多数,原本属于一个古老的民族——斯基泰。但我们对这个民族本身却仍然知之甚少。”从事斯基泰文化研究多年的俄罗斯考古学家楚古诺夫说。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。