华夏鞋文化博物馆:历史的“脚”注

标签: 文化遗产

去过天津的人,对南开区海河西岸的“古文化一条街”大都印象深刻。作为津门十景之一,这里老号林立,商客云集,是饱览津味文化、惠顾百年老号的首选。在古文化街进口的一隅,一处中式建筑,古韵悠然,闹中取静。现任北京服装学院客座教授的钟漫天先生是这里的“常客”,也是半个主人。他将自己大半生所收集的鞋履精品,捐赠给“老美华”鞋业,成立了这家华夏鞋文化博物馆。今年早春的一个下午,钟先生如约而至,带我展开了一场鞋履文化之旅。

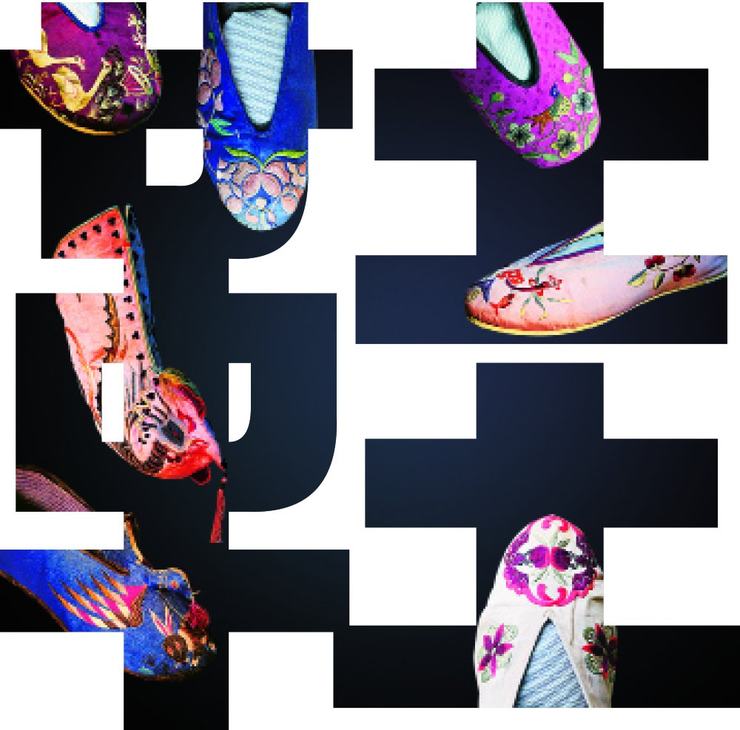

博物馆的展陈区,延续了建筑外围的中式风格,近千双鞋子依照历史沿革和鞋款种类陈列其中,蔚为壮观。钟漫天先生四十余年的鞋履收藏生涯,是从收藏绣花鞋开始的。

“从绣花鞋开始,我在收藏中追根溯源,希望可以把中国历史上的各类鞋款收集完全。”钟先生驻足在第一个展柜前讲述道,从人类手脚分工迈出第一步时,双脚就承受了加倍的负重和磨难。为了更好地生存,石器时代的北方先民发明了鞋子。这是一种用兽皮简单包裹足部的“裹脚皮”,并没有今天的鞋面、鞋底之分。而在湿热的南方,由于对保暖没有迫切的需求,鞋子的出现也较北方稍晚。就地取材的草根、树皮,成了第一双南方鞋履的原材料。遗憾的是,因为兽皮和草蔓植物易于腐烂,早期的人类鞋履并没有保留下太多的实物证据。学者们更多的是根据少数民族至今沿用的原始鞋履,比如维吾尔族的裹脚“裘茄克”、赫哲族的粗制皮鞋等,去猜测描绘早期鞋履的形态。

木屐,雨鞋、军鞋还是登山鞋?

另一种中国早期鞋履则幸运得多,在距今五千多年的良渚文化中,就已经发现了它的踪影,那就是木屐。这双石器时代的木屐,前宽后窄,屐底上共有五个小孔——大拇指和食指之间一个,其余四个两两一排,位于中后侧,应该是为了穿系绳索,来固定脚面、脚腕。更为巧妙的是,在屐底向地面一侧,还挖有两道凹槽,这样把用于固定的绳索嵌入槽中,就可以减少与地面的摩擦。从如此精妙成熟的设计看,在此之前,先民们应该已经有一段不短的穿屐史了。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。