天朝上国

赢了开头 输了结尾

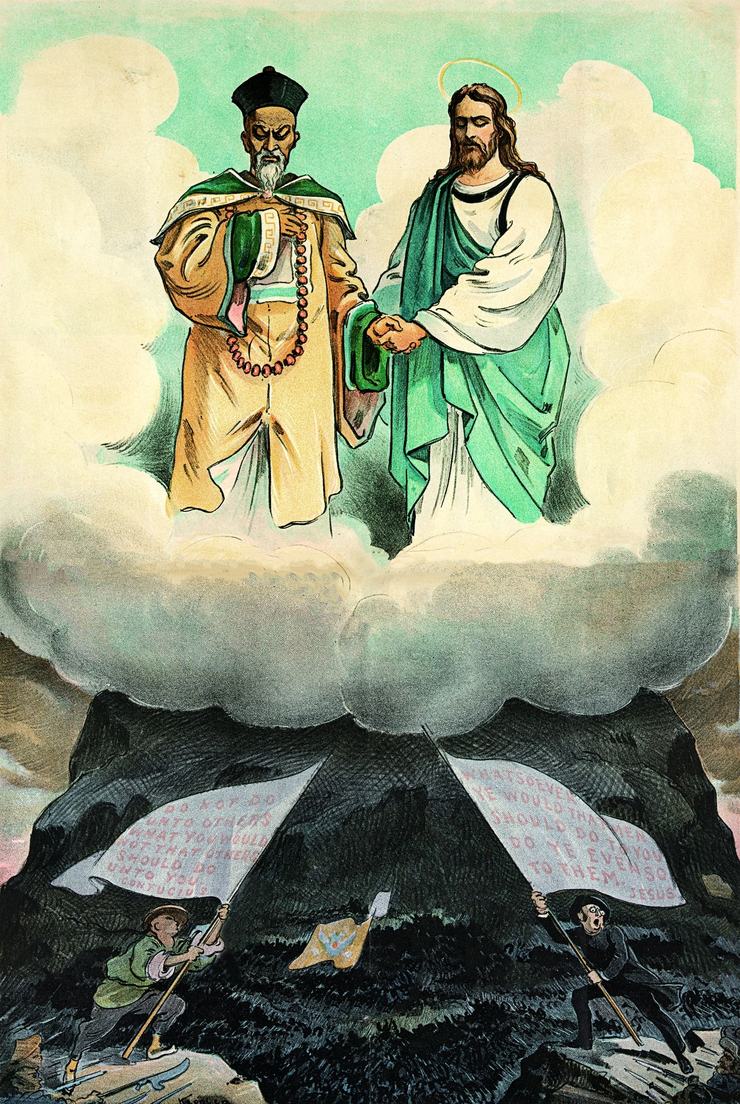

清帝国治下的中国,曾带给欧洲人诸多不切实际的想象,对此,作为西方情报人员的早期传教士可谓“功不可没”。图中这幅画大约绘制于1900年前后,形象地描绘了满清高层与天主教的关系——看似牵手,实则各怀心思,而中西间的情报较量,也由此拉开帷幕。供图/芳华

2013年12月初,英国首相戴维·卡梅伦,在成都锦里古街买下一盒茶叶,作为他人生中第二次访华之旅的纪念。我想他也许并没有意识到,这神奇的“东方树叶”,曾经让大英帝国的政府官员头疼不已。19世纪的英国,每年从中国进口的茶叶量达到骇人听闻的一千万公斤,即便按照起运时每50公斤19两白银的“离岸价”(船上交货价格)计算,也是一笔庞大的开支。为此,英国政府不得不开征房产税的雏形——“窗户税”,让全国有产者变相为全民饮茶“埋单”。

而这,只不过是整个欧洲所要面对的历史性对华贸易逆差的冰山一角。16、17世纪的中国,在当时的欧洲人眼中,是马可波罗笔下的“黄金之国”,在开明专制、能吏治邦、国富兵强的光环下,堪称“人间天堂”的代名词。显然,这让英国人很不舒服,甚至到了19世纪中叶,担任大清海关总税务司的赫德还在“吃醋”:“中国有世界上最好的粮食——米,最好的饮料——茶,以及最好的衣着——棉、丝和皮毛……他们根本不需要从外国购买一文钱的东西”。

为了摸清中国人的真实需求,以“对症下药”,平衡对华贸易,西方第一批情报员——传教士上路了。

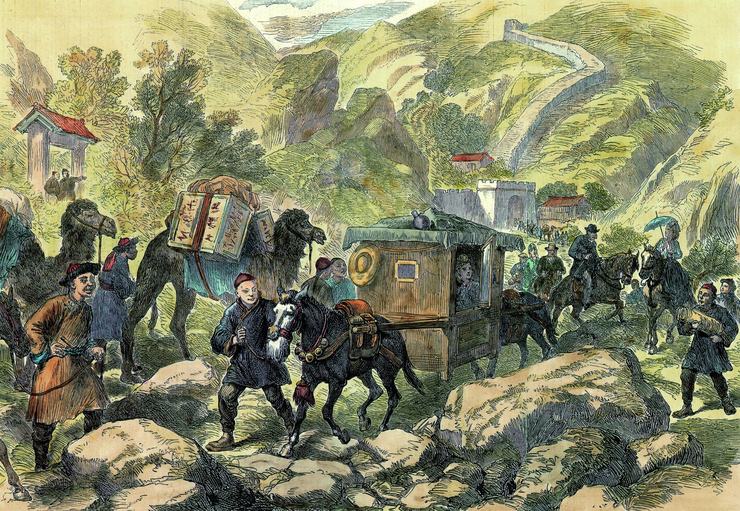

以传教为名,雇佣几个熟悉地理环境的中国劳力,一路跋山涉水,考察沿途风土人情、地质地貌,甚至军事设施,这是早期传教士刺探中国情报的标准套路。上图描绘的就是在华传教士经过长城的场景。意大利人利玛窦的“道行”更高一些,他成功打入了明朝最高权力机构,有机会面见中国皇帝,且与不少士大夫交情颇深,

图中与利玛窦并肩而立的中国官员名叫徐光启,受利玛窦的影响,徐氏全家都加入了天主教。

第一回合:舔掉糖衣,拆下炮弹

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。

图个好看