百年前,谁来预报天气

标签: 徐家汇 徐家汇 青岛市 南京市 历史拾遗 发明与技术

黄浦江边,这座徐家汇观象台的气象信号塔已经静静矗立了108年。最初,航行的船只总会远眺信号塔上悬挂的信号旗,识别未来的天气,以调整航程。而今,在穿梭不息的车流、鳞次栉比的高楼映衬下,它是一道特别的风景。值得一提的是,该塔由西班牙建筑设计师阿托奴博(Atonobo)设计,是洛可可风格的简约版。目前存世的阿托奴博作品仅有两座,另一座在挪威。右小图为徐家汇观象台收藏的风速表。

一位短衣襟小打扮的兄弟无意中成了历史人物。他只是一名普通的信使。1882年1月1日起,他和他的同伴们每天按时将徐家汇观象台制作的中国沿海的天气预报送往各大报社发布。“正是他蹬车上路的一瞬,使上海气象服务翻开了新的一页,推动了气象服务走向千家万户。”当年为他拍下这珍贵“一瞬”的人把这样的意义留在了胶片上。

其实这张老照片不但推介了这位信使,也带出了信使幕后的一家机构:徐家汇观象台。百余年前,在这家机构以及与它同时期出现的几家观象台的引领下,一个新概念正逐步在中国土地上蔓延开来,即:气象服务。

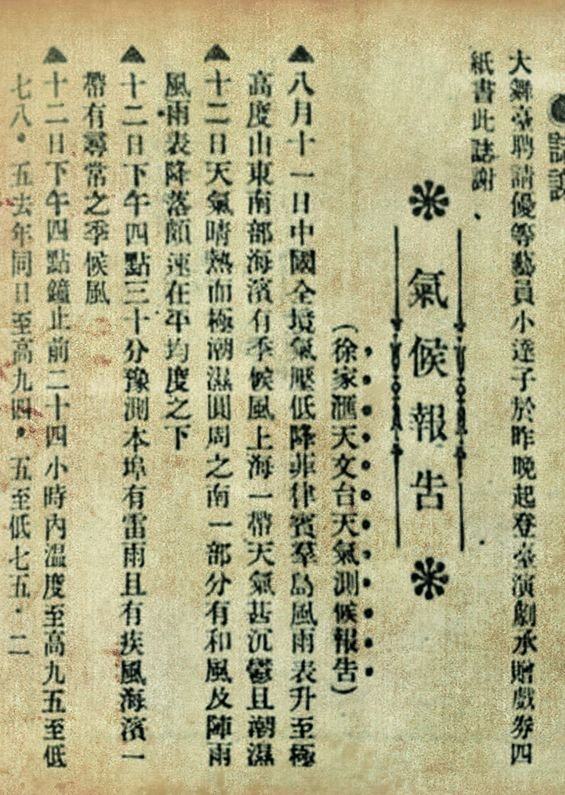

气候报告

小雪过后,徐家汇天主教教堂倒映在融化的雪水中,似乎骤然穿越了历史时空。事实上,这座教堂与徐家汇气象台的建立,有着千丝万缕的联系。由于耶稣会对数学、天文学等自然科学很重视,随着耶稣会士传教之路延伸到中国,近代科学也被带到了这里,大量的观象台随之建立。徐家汇观象台也不例外。1872年12月,在新的观象台未建成之前,徐家汇天主堂的教士们便是在这栋楼的露台上进行观测。

徐家汇的新“气象”

“气象”这个词在中国历史悠久,意义丰富。早在唐宋诗文中就已多次被运用,可指景色、景象,气度、迹象,也可指事情的情状、势态等等。但在气象学专家洪世年的《中国气象史》一书中却赫然有云“中国古代无‘气象’一词”。换个角度想想便明了:此“气象”非彼“气象”。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。