谜一样的月亮

读金农《月华图》

发布时间:2012年12月11日 文章出自: 作者: 黄小峰

标签:

“月亮走,我也走,我给月亮背花篓……”这是流传甚广、有关月亮的儿歌。作为离地球最近的天体,自古以来月亮就是寄托人们无尽想象的对象。有关月亮的传说和典故数不胜数。对月亮的种种传说和想象大都是由其独特的视觉特征所引起的,它的阴晴圆缺、风雨明晦,惹来人们无尽的诗情。

不过,月亮多变的视觉特征似乎并没有得到画家们太多的注意。一个有趣的现象是,尽管诗人们对残月情有独钟,但画家们眼里似乎只有满月,古代绘画中几乎看不到如钩的弯月,一直到近代的丰子恺,才画出了“人散后,一钩新月天如水”的情景。此外,对古代画家来说,月亮似乎永远只是绘画景物的点衬。无疑,画家们并不缺少敏锐的眼睛,但这双眼睛究竟怎样去看,看到的是什么,这个问题非常有趣。清代“扬州八怪”之一金农(1687~1763年)的《月华图》,或许能为我们解开这些问题。

墅桐先生

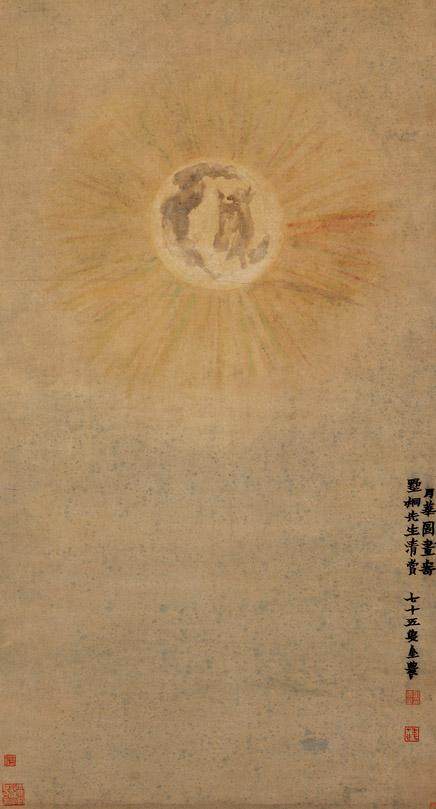

《月华图》是一幅小立轴,高116厘米,宽54厘米。整幅画面,只在中央有一个硕大的、朦朦胧胧的圆月。月亮中以淡墨涂抹出模糊的阴影,旁边则用粗率的笔触蘸上淡淡的彩色,画出月亮的光晕。除此之外,画家在画面右下角用浓墨工整地写下题款,与画面中央淡得模糊之极、没有一条清晰边线的月亮形成鲜明的对比:“月华图,画寄墅桐先生清赏。七十五叟金农。”这是金农75岁(1761年),即其去世前二年之作。

在故宫博物院展厅中,这幅画并不能吸引人驻足观赏。某种意义上而言,它太奇怪而又太普通了。奇怪之处在于只画了一个大月亮,前无来者,无法纳入任何传统的绘画类型中。而其普通处也正在于此,无需艰深的修养,任凭男女老少,都能瞬间认出画中的主题,没有发挥寓意的题诗,也没有炫目的绘画手法,只是一个月亮。在学者吴尔鹿的眼里,这简直就是一幅“儿童画”:“谈不上什么绘画技法,倒是很像小学童的图画作业。”但在金农真伪混杂的作品中,此画之所以被毫无疑问地当作真迹,就是因简单率意,几乎看不出任何绘画技巧。推崇者则将之定义为“写实主义”,仿佛画家只是把夜晚天空所见模拟下来,完全与传统无关,这正是“扬州八怪”的革新与“怪”之所在。那么,到底这是一幅怎样的画?它到底是笨拙还是率意?是直白描画还是暗蕴巧思?我们该如何理解金农?

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。