三峡工程 百年论争

发布时间:2013年04月17日 文章出自: 作者: 方三文

标签: 水电站

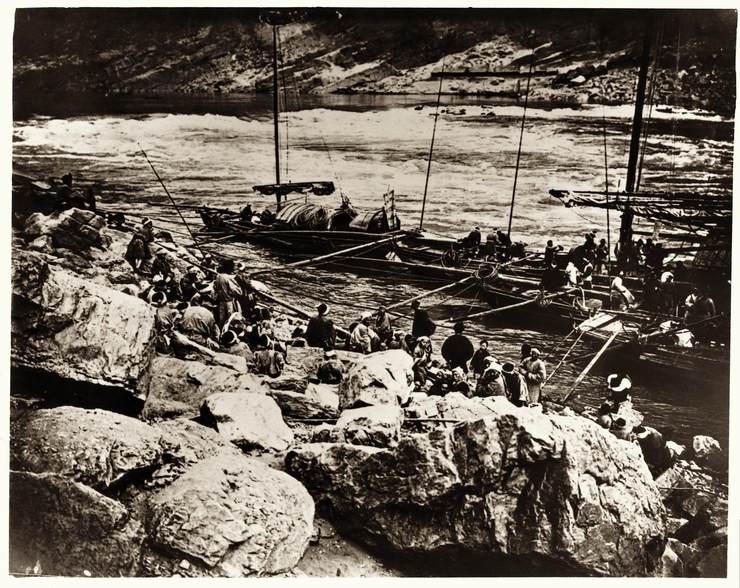

1919年,孙中山发愤着成《建国方略》。在其书“实业计划”部分中,孙中山提出:“此宜昌以上迄于江源一部分河流,两岸岩石束江,使窄且深,急流与滩石,沿流皆是。改良此上游一段,当以水闸堰其水,使舟得以溯流以行,而又可资其水力。”孙中山对这段长江河段的论述被后人普遍看作是这位“革命先行者”对三峡工程的最初设想。

1943年,在美国芳坦娜大坝工地上实习的中国工程师张光斗巧遇前来做顾问的美国垦务局设计总工程师萨凡奇,张光斗当即邀请萨凡奇“去中国为正在勘测设计的一些水电工程做顾问”。1944年,民国政府正式聘请萨凡奇来华考察。在日本轰炸机威胁之下,萨凡奇对三峡进行了10天的考察,随后拿出了着名的《扬子江三峡初步报告》。此计划呈交民国政府和美国总统罗斯福后,当时号称“轰动全球”。而如今张光斗接受记者采访时却透露,虽然促成了萨凡奇的考察,但当年他却极力反对萨凡奇的三峡工程规划。理由有三:一、三峡工程太大,中国无力建成。二、当时的国家太穷,即使建成,中国也没有力量用那么多电。三、由美国帮助来建设三峡工程,有损“国权”。张光斗数次上书,但据他的回忆,时任三峡水力发电委主任的钱昌照写信批评他“不懂国政”。

1949年以后,国内政治局势稳定,百废待兴,三峡工程被重新提上议事日程。三峡工程的大力倡导者林一山一直认为建国后三峡工程的最初提出者为毛泽东。林一山在多篇回忆文章中提到,1953年毛泽东乘“长江”舰视察长江,在听了林一山对长江的基本情况、洪灾成因以及除害兴利的种种设想汇报后,毛泽东提出“那为什么不在这个总口子上卡起来,毕其功于一役?就先修那个三峡工程怎么样。”

1954年发生在长江中下游的特大洪水推动了三峡工程的论证过程。从1955年到1960年,中苏专家联手在三峡进行了大规模的勘察设计工作,并提出了最高蓄水位200米、220米、235米3种方案,长江流域规划办公室倾向于235米高程方案。这比当初萨凡奇“轰动全球”的200米蓄水方案还高了35米。关于三峡工程可行性问题的争论随即展开。

责任编辑 / 梅冰

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。